Insulinresistenz (IR) bei Pferden, Ponys und Eseln – eine Vorstufe oder Form von Zuckerkrankheit (Diabetes)

Eine Hauptursache für Hufrehe und das Equine Metabolische Syndrom (EMS)

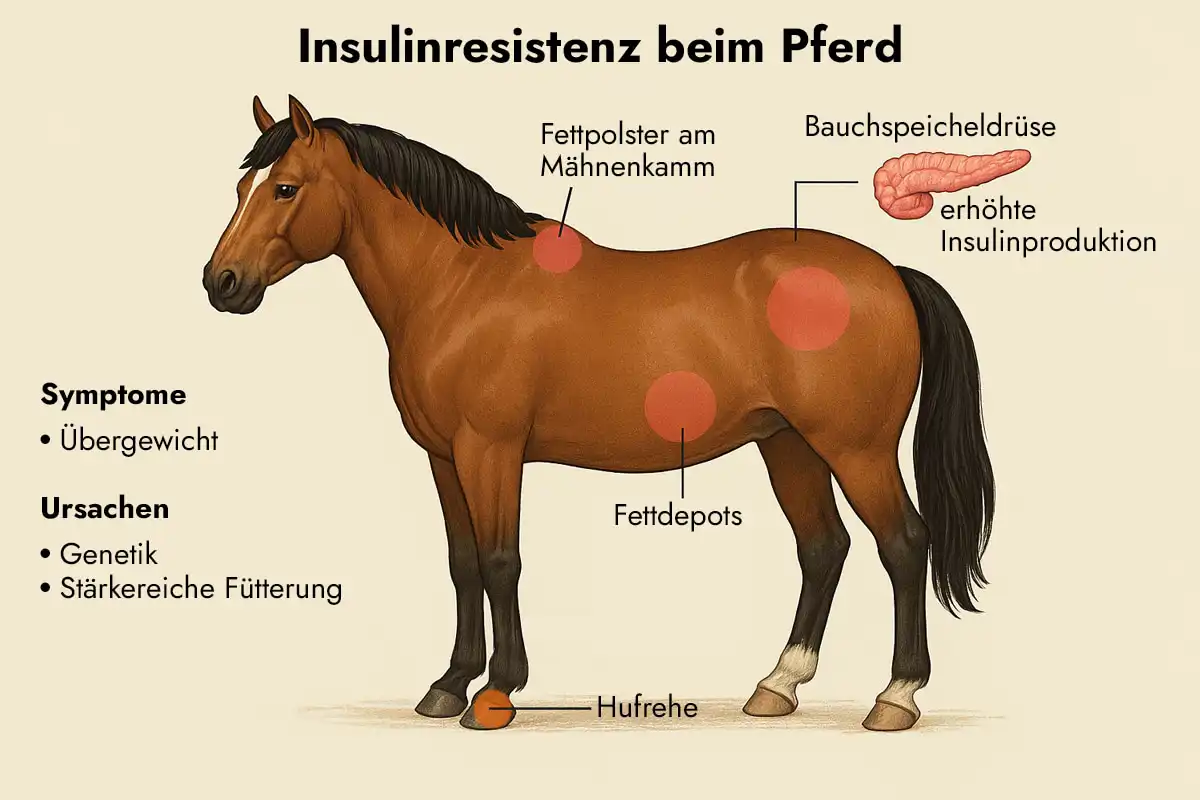

Pferde, Ponys und Esel, die trotz geringer Futtermenge auffällig schnell zunehmen, könnten an Insulinresistenz (IR) oder am Equinen Metabolischen Syndrom (EMS) leiden. Diese Stoffwechselstörungen treten in den letzten Jahren immer häufiger auf und stellen eine ernsthafte Gefahr für die Tiergesundheit dar. Sie führen nicht nur zu Übergewicht, sondern erhöhen auch das Risiko einer Hufrehe – einer schmerzhaften und potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung.

Was ist Insulinresistenz?

Bei der Insulinresistenz reagieren Muskel- und Fettzellen nicht mehr ausreichend auf das Hormon Insulin, das für die Regulierung des Blutzuckerspiegels verantwortlich ist. Die Bauchspeicheldrüse produziert daher mehr Insulin, um den Zucker in die Zellen zu schleusen. Dadurch bleibt der Insulinspiegel chronisch erhöht – mit negativen Folgen für Organe, Hormonsystem und Hufgesundheit.

Zusammenhang mit Hufrehe und EMS

Ein dauerhaft erhöhter Insulinspiegel kann die Blutversorgung der Hufe stören und so eine Hufrehe auslösen. IR ist daher einer der wichtigsten Risikofaktoren für diese gefürchtete Krankheit. Gleichzeitig kann sich ein Equines Metabolisches Syndrom (EMS) entwickeln – eine Kombination aus IR, Übergewicht und Hufrehe.

Gefährdete Rassen

Einige Rassen sind genetisch besonders anfällig für IR, insbesondere sogenannte „easy keepers“:

- Shetlandpony

- Welsh- und New-Forest-Pony

- Haflinger

- Tinker

- Friesen

- Belgisches Kaltblut

- Esel

Symptome

- Übergewicht trotz reduzierter Fütterung

- Fettdepots an Mähnenkamm, Schulter, Kruppe

- Trägheit, Hufrehe (auch unbemerkt)

- Typischer Körperbau

Diagnostik mittels Blutuntersuchung

- Nüchternblutentnahme (6–12 Std. kein Futter)

- Insulin > 20 µL (Mikroliter)/L bei normalem Blutzucker weist auf IR hin

- Bei unklaren Werten: Glukosetoleranztest unter tierärztlicher Aufsicht

Fazit

- IR ist eine ernstzunehmende Stoffwechselstörung mit direkter Auswirkung auf die Hufgesundheit

- Besonders bei gefährdeten Rassen lohnt sich eine frühzeitige Kontrolle

- Blutuntersuchung bringt Klarheit und kann Hufrehe verhindern

Adipositas

Adipositas, also Übergewicht oder Verfettung bei Pferden, ist ein wachsendes Problem, das durch ein Überangebot an energiereicher Nahrung bei gleichzeitig zu wenig Bewegung entsteht. Fettgewebe ist nicht nur ein Energiespeicher, sondern kann auch hormonelle Aktivität entfalten und Entzündungsprozesse auslösen, was zu Stoffwechselerkrankungen wie dem Equinen Metabolischen Syndrom (EMS) und Hufrehe führen kann.

Ursachen:

- Übermässige Fütterung: Ein ganzjährig reichhaltiges Futterangebot, insbesondere von Kraftfutter und Leckerlis, bei gleichzeitig geringem Energiebedarf durch zu wenig Bewegung, begünstigt Adipositas.

- Bewegungsmangel: Zu wenig Freilauf, kaum körperliche Arbeit oder Bewegungseinschränkungen durch z.B. Boxenruhe können zu einer positiven Energiebilanz und somit zu Übergewicht führen.

- Rasseprädisposition: Leichtfuttrige Pony- und Pferderassen, deren Stoffwechsel auf karge Kost angepasst ist, sind häufiger betroffen.

- Fütterungsfehler: Überversorgung mit energiereichem Futter, aber auch Fehlinterpretationen der Leistung oder falsches Management können zu Übergewicht führen.

Folgen:

- Stoffwechselerkrankungen: Adipositas kann mit einer verminderten Insulinsensitivität einhergehen und zu Insulinresistenz, EMS und Hufrehe führen.

- Erhöhtes Hufreherisiko: Übergewichtige Pferde sind besonders anfällig für Hufrehe, eine schmerzhafte Entzündung der Huflederhaut, die durch Stoffwechselstörungen oder mechanische Überlastung ausgelöst werden kann.

- Eingeschränkte Leistungsfähigkeit: Adipöse Pferde sind oft weniger leistungsfähig und zeigen eine geringere Ausdauer.

- Erhöhtes Risiko für andere Erkrankungen: Übergewichtige Pferde sind anfälliger für Kreislaufprobleme, Atemwegserkrankungen und Koliken.

Erkennen von Adipositas:

- Sichtbare Fettpolster: Fettablagerungen am Hals (Nackenkamm), Schweifansatz, Schultern, Kruppe oder am ganzen Körper sind deutliche Anzeichen für Übergewicht.

- Rippen nicht mehr gut tastbar: Bei normalgewichtigen Pferden sind die Rippen leicht zu ertasten, bei übergewichtigen Pferden sind sie von Fettauflagerungen bedeckt.

- Veränderte Körperkontur: Der Hals kann stark aufgewölbt sein und Fettpolster bilden sich an verschiedenen Körperstellen.

- Body Condition Scoring (BCS): Ein Bewertungssystem zur Beurteilung des Ernährungszustands des Pferdes anhand von Fettablagerungen an bestimmten Stellen des Körpers.

Behandlung:

- Reduzierung der Futterration: Eine Diät sollte unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Pferdes und in Absprache mit einem Tierarzt erfolgen, um Stoffwechselstörungen zu vermeiden.

- Ausreichend Bewegung: Regelmässige Bewegung, idealerweise täglich, hilft beim Gewichtsverlust und fördert die Gesundheit des Pferdes.

- Umfassende Kontrolle der Futterration: Die Futtermenge und -zusammensetzung müssen genau angepasst werden, um eine negative Energiebilanz zu erreichen.

- Vermeidung von Radikaldiäten: Eine zu schnelle Gewichtsabnahme kann den Fettstoffwechsel stören.

Prävention:

- Ausgewogene Fütterung: Angepasste Futterrationen, die den Energiebedarf des Pferdes decken, sind wichtig.

- Regelmässige Bewegung: Sorgen Sie für ausreichend Bewegung und Weidegang, um Übergewicht vorzubeugen.

- Überprüfung der Rasseprädisposition: Leichtfuttrige Rassen sollten besonders auf eine angepasste Fütterung und Bewegung achten.

>>> Birk Super Feet